Cómo funciona la mente adolescente: creencias y pensamiento

Las creencias son como las leyes que rigen nuestra mente y determinan cómo interpretamos el mundo, tomamos decisiones y valoramos tanto a los demás como a nosotros/as mismos/as. Estas normas personales, que rara vez cuestionamos, actúan a menudo como el timón inconsciente de nuestras vidas, influyendo en múltiples aspectos de nuestro desarrollo y comportamiento.

Podemos definir una creencia como una convicción profunda que consideramos una verdad absoluta sobre la realidad.

Estas creencias nos proporcionan una sensación de certeza y, en consecuencia, afectan directamente a nuestra manera de actuar. Su origen puede estar en experiencias del pasado, en aprendizajes adquiridos de nuestro entorno o en mensajes que hemos interiorizado desde la infancia. De este modo, heredamos creencias y “verdades” que terminan configurando nuestro propio sistema de pensamiento, funcionando como un manual de leyes internas que guían nuestras decisiones.

Desde el punto de vista psicológico, las creencias pueden clasificarse en limitantes o potenciadoras. Comprenderlas y tomar conciencia de su impacto en nuestra vida es un paso esencial en el proceso de autoconocimiento.

Las creencias limitantes son aquellas que restringen nuestras capacidades, generan inseguridad y nos impiden alcanzar nuestro potencial. Estas creencias se construyen a partir de mensajes que hemos recibido desde la infancia o de experiencias que nos han marcado profundamente. Cuando estos juicios se refieren a nuestra propia persona, nuestras capacidades o nuestra valía, pueden afectar directamente a la autoestima.

Por ejemplo, si en la infancia cada vez que cometíamos un error escuchábamos frases como:

– “¿Eres tonto o qué?”

– “Que torpe eres”

– “¡Presta más atención! Siempre estás distraído”.

Es probable que hayamos desarrollado la creencia de que somos «torpes» o «incapaces», convirtiendo ese juicio en una verdad absoluta que influye en nuestra percepción de nosotros/as mismos/as. Con el tiempo, esta creencia limitante puede generar miedo al fracaso, inseguridad y una resistencia a asumir nuevos retos, afectando nuestro rendimiento y las oportunidades que nos atrevemos a tomar.

En su libro Coaching con PNL, Joseph O’Connor analiza cómo estas creencias limitantes influyen en la consecución de objetivos y en la forma en que vivimos nuestros valores. Según este enfoque, existen tres tipos principales de creencias limitantes:

1. Dudas sobre la posibilidad de alcanzar un objetivo → “Eso es imposible para mí.”

2. Dudas sobre nuestra capacidad para lograrlo → “No soy lo suficientemente bueno para conseguirlo.”

3. Dudas sobre si merecemos alcanzarlo → “No soy digno de lograrlo.”

En contraste, si durante nuestra infancia recibimos mensajes más positivos ante los errores, nuestra visión de nosotros/as mismos/as será diferente. Se trata de fomentar creencias potenciadoras que nos aportan seguridad y confianza.

Frases como: “Equivocarse es parte del aprendizaje.” / “Los errores nos ayudan a mejorar.” / “Si sigues intentándolo, lo conseguirás.”

Fomentan una mentalidad de crecimiento, reforzando la confianza en nuestras habilidades y favoreciendo una autoestima más sólida. Estas creencias potenciadoras nos ayudan a enfrentar desafíos con seguridad y perseverancia, permitiéndonos interpretar las dificultades como oportunidades de aprendizaje en lugar de fracasos personales.

A lo largo de nuestra vida, seguimos generando nuevas creencias sobre nosotros/as mismos/as y sobre los demás, en muchos casos sin darnos cuenta. Peter Senge y Fred Kofman describen este proceso a través del concepto de la Escalera de Inferencias, un modelo que explica cómo a partir de hechos concretos extraemos conclusiones que terminan influyendo en nuestras acciones.

- EJEMPLO DE LA ESCALERA DE INFERENCIAS:

Imaginemos la siguiente situación: un estudiante realiza una presentación ante su profesor/a y compañeros/as.

1. Selección de detalles → Observa que su profesor/a parece aburrido y distraído, aparta la mirada y se lleva la mano a la boca.

1. Selección de detalles → Observa que su profesor/a parece aburrido y distraído, aparta la mirada y se lleva la mano a la boca.

2. Datos observables → Al finalizar la presentación, el profesor/a comenta: “Creo que deberías pasarme un esquema con los puntos más importantes.”

3. Interpretación → El estudiante asume que esto significa que el profesor/a no ha encontrado útil su presentación.

4. Juicio → Concluye que su exposición ha sido un desastre y que sus compañeros/as sólo parecían atentos por educación.

5. Creencia → Llega a la convicción de que «no valgo para hacer presentaciones».

6. Acción → En el futuro, evita hablar en público o, si lo hace, se siente inseguro y nervioso, reforzando la creencia limitante.

Este proceso de interpretación ocurre de manera automática y, en muchos casos, sin que nos demos cuenta. Además, cuando nuestras creencias ya están arraigadas, solemos seleccionar y procesar la información de manera sesgada, reforzando nuestras ideas previas en un ciclo repetitivo.

No obstante, si el/la estudiante hubiera puesto su atención en otros detalles — como la actitud atenta de sus compañeros/as— podría haber interpretado la situación de forma diferente. Podría haber pensado que su profesor/a simplemente estaba cansado por haber pasado una mala noche y que pedirle un esquema era una muestra de interés en su trabajo. En este caso, su juicio habría sido positivo, reforzando su confianza y seguridad en futuras presentaciones.

>> ACTIVIDADES PSICOEDUCATIVAS:

En este caso presentamos dos actividades que invitan a la reflexión sobre las temáticas que acabamos de exponer, ideadas para que sirvan de guía al adulto educador/a en su trabajo con adolescentes.

ACTIVIDAD 1 · Eliminando capas de cebolla. Cambio de creencia.

ACTIVIDAD 2 · Mecanismos para amargarse la vida rumiando la m mala hierba.

- ACTIVIDAD 1 · Eliminando capas de cebolla. Cambio de creencia.

Esta actividad permite trabajar una creencia limitante mediante un proceso estructurado basado en preguntas. Es fundamental respetar el orden de cada fase y ofrecer el tiempo necesario para que el adolescente reflexione antes de responder.

Es imprescindible completar la actividad hasta el final, asegurando que la creencia limitante no quede simplemente eliminada, sino sustituida por otra más funcional. No debe abordarse como un simple cuestionario, sino como una dinámica reflexiva en la que la persona facilitadora debe mantenerse neutral ante las emociones que puedan surgir en el proceso.

– Objetivos:

> Identificar creencias que puedan estar limitando el desarrollo personal.

> Reflexionar sobre el impacto emocional que generan estas creencias.

> Utilizar preguntas poderosas para facilitar el cambio de creencia.

– Materiales necesarios:

* Cartulina con las preguntas.

* Post-its de colores.

* Bolígrafo o lápices de colores.

– Desarrollo de la actividad:

1. Se pide al adolescente que identifique una creencia limitante en su vida. Esto puede resultarle difícil, ya que muchas veces estas creencias se perciben como verdades absolutas.

El/la facilitador/a debe haber preparado previamente la cartulina con las preguntas, colocándola en la pared.

Tanto el/la facilitador/a como el adolescente deben sentarse frente a frente, sin barreras físicas entre ellos, para fomentar un ambiente de confianza.

El adolescente escribirá sus respuestas en los post-its y los colocará debajo de cada pregunta en la cartulina.

2. Se solicita al adolescente que escriba en la cartulina, con letra grande, la creencia limitante que ha elegido. A partir de ahí, se inicia el proceso de reflexión mediante preguntas.

FASE I:

1. ¿Qué destruye esta creencia?

2. ¿A quién afecta negativamente esta creencia?

3. ¿Qué te impide hacer esta creencia?

4. ¿Qué experiencias te está evitando vivir?

5. ¿Qué es lo que más te molesta o enfada de esta creencia?

6. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir si sigues manteniendo esta creencia?

Las creencias limitantes suelen estar sustentadas por miedos primarios que pueden dividirse en dos grandes categorías:

–> Miedo a no ser suficiente o a no hacerlo bien.

–> Miedo a no ser querido, aceptado o amado.

Bajo cada creencia limitante suele esconderse un miedo más profundo que conviene explorar.

FASE II:

1. ¿A qué tienes miedo al actuar bajo esta creencia?

2. ¿Qué otros miedos están vinculados a ella? Sé completamente honesto.

3. ¿Cómo te está limitando este miedo en tu vida?

4. ¿Cuál ha sido el coste de mantener esta creencia durante estos años?

5. ¿A quién has afectado negativamente debido a esta creencia?

6. ¿Qué harías si no tuvieras este miedo o creencia?

FASE III:

1. ¿Es suficiente todo lo que has visto hasta ahora para decidir cambiar?

2. ¿Cómo te imaginas dentro de cinco años si sigues manteniendo esta creencia?

3. Si dentro de cinco años aún no la has cambiado, ¿Cómo te sentirás?

4. ¿Cómo te verías el resto de tu vida si sigues cargando con esta creencia?

5. ¿Te conformarás con esto? ¿Es este el destino que deseas?

6. ¿Quieres cambiar entonces esta creencia?

7. ¿Qué estás dispuesto a hacer para modificarla?

8. ¿Cuál es la nueva creencia que sustituirá a la anterior?

9. ¿Cómo te sientes al adoptarla?

10. ¿Qué serás capaz de hacer con esta nueva creencia?

11. ¿Cómo afectará este cambio a las personas que te rodean?

12. ¿Quién eres ahora con esta nueva creencia?

13. Repite en voz alta tu nueva creencia.

FASE IV:

1. ¿Cuál era tu creencia antigua?

2. ¿Qué representaba para ti esta creencia?

3. ¿Dónde vas a colocar ahora esta creencia antigua?

4. Repite tu nueva creencia en voz alta.

5. ¿Cómo contribuirá esta nueva creencia a mejorar tu vida?

6. Ve al papel donde escribiste tu antigua creencia, táchala y escribe debajo la nueva creencia.

7. Dime tu nueva creencia y siéntela en tu cuerpo.

– Cierre creativo:

Para finalizar, invita al adolescente a reflexionar sobre cómo se ha sentido antes y después de la actividad. Anímale a simbolizar el cambio de creencia mediante un gesto significativo, como romper o enterrar el papel donde escribió su creencia limitante.

– Adaptaciones:

Si no se dispone de cartulina y post-its, la actividad puede realizarse con papel y bolígrafo.

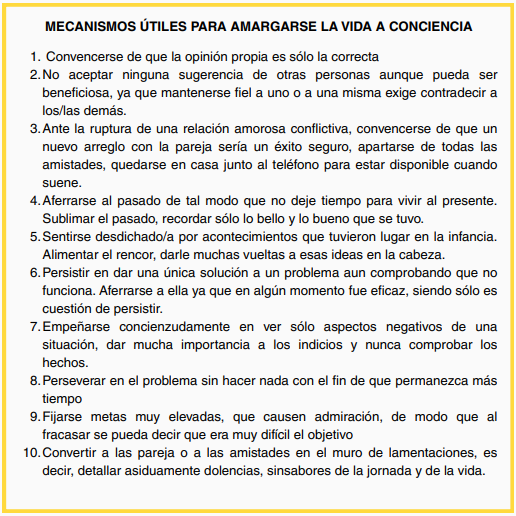

- ACTIVIDAD 2 · Mecanismos para amargarse la vida rumiando la mala hierba

En esta actividad se reflexionará con el grupo sobre el papel que desempeñan los pensamientos negativos (Seligman 2003), la creencias irracionales (en terminología de Ellis, 1980) o las distorsiones cognitivas (en la expresión de Aarón Beck, 1976). Esta actividad es una adaptación de la propuesta en el libro “Programa para mejorar el sentido del humor” de Begoña García Larrauri (pág. 226).

– Objetivos:

> Evidenciar mediante el absurdo, comportamientos que resultan nefastos y para una vida sana y agradable.

> Tomar conciencia de la importancia que tiene nuestro modo de pensar y nuestros pensamientos.

> No permitir pensamientos negativos enraizados.

> Aprender a ser realistas y a pensar con lógica.

> Considerar la facilidad con que podemos convertirnos en nuestros peores enemigos.

– Materiales necesarios:

* Leer la ficha en la página siguiente “Mecanismos útiles para amargarse la vida a conciencia”, comentar y sugerir nuevos mecanismos de amargura.

* Folios, bolígrafos.

* Música ambienta.

– Desarrollo de la actividad:

Colocar la cartulina a modo de poster en la pared

- Se realiza una introducción teórica acerca de la importancia de las valoraciones o creencias irracionales y negativas en el modo de afrontar los acontecimientos. Los contenidos están expuestos anteriormente en el punto de creencias.

- Se entregará el listado de mecanismos útiles para amargarse la vida y se irán leyendo en alto por las personas participantes, comentando lo

que les sugieran y las reacciones que les evocan. - A continuación, se les pide que se coloquen en pequeños grupos e identifiquen nuevos mecanismos que, en su experiencia, consideren válidos para amargarse y los expresen en la misma línea del documento entregado. Pensar sobre comportamientos que desaprueban en otras

personas facilita su búsqueda. - Se dará lectura por parte de cada grupo de los resultados obtenidos.

- El profesorado, para la sesión siguiente, se encargará de procesarlos y añadirlos a los entregados para distribuirlos de nuevo al grupo.

- Obtener conclusiones y proponer como tareas para casa que se observen así mismos/as y a su alrededor de modo que identifiquen nuevos mecanismos para la semana siguiente y se continúen añadiendo al listado.

- Además, se tratará de actuar en consecuencia.

Ficha para leer, comentar y sugerir nuevos mecanismos:

Guía financiada por: